40代から始まる更年期の生理不順にどう向き合う?原因と対処法

更新日: 公開日:

学ぶ

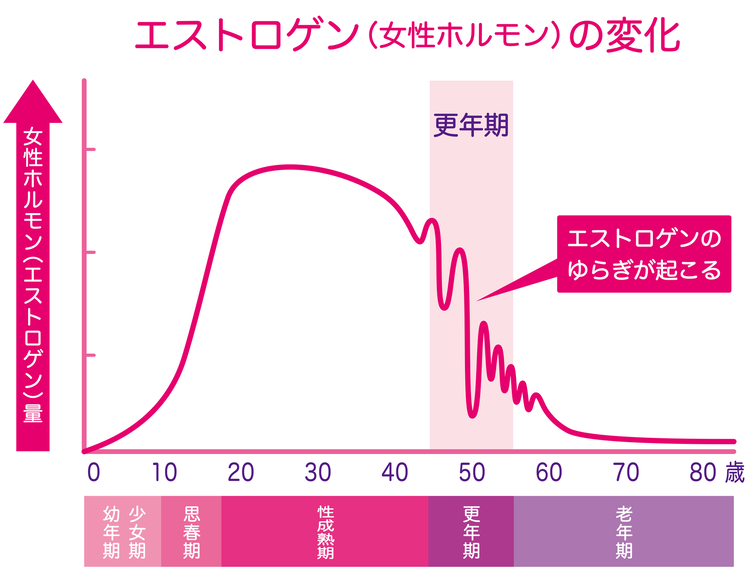

更年期に入ると、女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンがともに大幅に減少し、ほてりや発汗、イライラ、気分の落ち込み、疲れやすさなどの変化を引き起こします。こうした更年期障害・症状のひとつに、生理不順があります。

40代以降の女性にとって、生理不順は「更年期」の始まりを示すサインであることも少なくありません。この記事では、更年期による生理不順の原因や対処法について解説します。

更年期の生理不順の原因

更年期の生理不順は、卵巣の機能低下とホルモンバランスの変化が主な原因ですが、生活習慣やストレスも影響しています。生理不順の原因を詳しくみていきましょう。

●卵巣機能の低下

更年期に近づくと、卵巣の機能が徐々に衰えて排卵が不規則になり、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が減少します。このホルモン分泌の低下が生理周期に直接影響し、生理不順を引き起こします。

●ホルモンバランスの乱れ

更年期には女性ホルモンが減少するため、もっとホルモンを分泌させようと、脳から分泌される卵胞刺激ホルモンや黄体形成ホルモンが増加します。しかし、卵巣の機能は低下しているためホルモンが分泌されず、ホルモンバランスが乱れがちに。そのため、生理の周期が不安定になったり生理が来なくなったり、逆に頻発したりするようになります。

●ストレスや生活習慣の影響

更年期は、身体的・精神的な変化に伴うストレスや疲労のため、ホルモンバランスが乱れやすくなります。不規則な生活や食生活の乱れも、生理不順を悪化させる原因になることがあります。

更年期の生理の悩みや生理不順の症状

更年期になると、生理周期や生理期間の長さ、経血量の増減などに変化が出ることがあります。更年期になって生理の状況が変わって不安を感じている方、またご自身が更年期か分からない方も、ぜひ参考にしてください。

更年期による、生理の悩みや生理不順の症状には、以下のようなものがあります。

| ●生理周期の不規則化 ●出血量の変化 ●生理期間の長さの変動 ●生理前の体調不良やPMSの悪化 |

生理周期の不規則化

生理の間隔が短くなったり、または逆に間隔が長くなったりすることがあります。

出血量の変化

多くの場合、出血量が急に多くなったり、逆に少なくなったりします。例えば、1回の生理が非常に多量で長引くことがある一方、次回は極端に少量になることも。また、軽い出血が長引く「ダラダラ出血」が起こることもあります。

通常の生理の経血量は、1回の生理で50~80ml程度。1日にナプキンやタンポンを4〜5回程度交換する頻度です。経血量がこの範囲で貧血などの症状がなければ、特に心配はいりません。

「2~3日目に1時間おきにナプキンを替えないと間に合わない」「夜中に何度も目が覚めてナプキンの交換が必要」という状態であれば、出血量が多すぎる可能性があります。また、大きな血の塊が出たり、1〜2時間ごとにナプキンを替える必要がある場合も、通常より経血量が多い「過多月経」と考えられます。気になる場合は医師へ相談しましょう。

生理期間の長さの変動

生理が始まってから終わるまでの期間も変動しやすくなります。生理が通常より長引いたり、短期間で生理が終わったりすることもあります。

生理前の体調不良やPMSの悪化

更年期に入ると、女性ホルモンの分泌の変化から、脳内のホルモン(特にセロトニン)のバランスが乱れがちになります。セロトニンには気分や感情を安定させる働きがあるため、バランスが乱れると、イライラや憂うつ、不安感などPMSの症状が悪化しやすくなります。また、エストロゲンは体温調節にも関わっているため、ホルモン変動が激しいと、むくみや倦怠感、頭痛といった体調不良も起こりやすくなります。

なお、ほてりや発汗、イライラ、不安感、疲労感といった更年期の症状は、エストロゲンの分泌が大幅に低下し始めたことを示し、閉経が近づいている兆候ともいえます。不規則な生理が続き、徐々に生理の来ない月が増え、最終的に1年間以上生理が来なくなった状態になれば閉経と診断されます。一般的に、閉経の平均年齢は50〜51歳といわれています。

もしかしたら別の病気かも?更年期の生理不順が起きたときに気をつけたい病気

更年期の生理不順は、女性ホルモンの減少により起こる症状ではありますが、まれに別の病気が隠れていることがあります。生理不順が続いたり、症状が悪化したりして気になる場合には、医師の診察を受けるのをおすすめします。ここでは更年期世代が注意すべき代表的な病気をご紹介します。

子宮体がん

子宮体がんは、子宮の内側を覆う内膜から発生するがんで、特に閉経後の女性に多く見られます。閉経後の不正出血が主な症状で、閉経前でも生理不順や不正出血が見られることがあります。エストロゲンが過剰に分泌されて子宮内膜が過度に厚くなることが主な原因で、未出産や肥満、糖尿病、早い初潮や遅い閉経なども、子宮体がん発生のリスクを高めます。

●予防策

肥満や糖尿病の管理が重要なため、バランスの取れた食事や適度な運動をするようにしましょう。更年期以降、定期的に婦人科検診を受けることで早期発見につながります。

●治療法

一般的には、がんの進行の程度に応じて手術が選択され、早期であれば子宮摘出手術で根治が可能です。進行している場合は、化学療法や放射線治療が行われます。いずれにしても早期発見が鍵となるため、閉経後の不正出血や生理の異常がある場合は、早めに婦人科で診察を受けることが大切です。

甲状腺疾患

甲状腺疾患も生理不順の原因となります。

甲状腺疾患には、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「甲状腺機能亢進症」(バセドウ病など)と、甲状腺ホルモンが不足する「甲状腺機能低下症」(橋本病など)があります。

甲状腺機能亢進症では、動悸や発汗、体重減少、手の震え、イライラといった症状が見られます。一方、甲状腺機能低下症は疲れやすさ、寒がり、体重増加、むくみ、便秘などが見られます。ともに、自己免疫反応が原因であることが多く、甲状腺を過剰に刺激したり、逆に機能を抑える抗体が関与しています。また遺伝的な要因やストレスが、病気の発症に影響を与えることもあります。

●予防策

予防には、日常の体調管理が大切です。生理不順のほか、疲れやすさや体重の急激な変化、動悸やむくみといった症状がある場合は、早めに医師に相談しましょう。

●治療法

甲状腺機能亢進症の場合、薬物療法や放射線治療、手術が選択されることがあります。一方、甲状腺機能低下症ではホルモン補充療法が行われます。甲状腺ホルモンの不足を補うための薬を服用して治療を続けながら、定期的な検査を受けて甲状腺ホルモンの状態を安定させることが重要です。

子宮筋腫

子宮筋腫は、子宮の筋肉組織からできる良性の腫瘍で、過多月経、不正出血、下腹部の痛み、頻尿などが主な症状です。筋腫が大きくなると膀胱や腸を圧迫し、排尿や排便に影響が出ることもあります。エストロゲンの影響を受けて筋腫が成長することが多いため、閉経すると自然に小さくなることもありますが、閉経前に発症する場合が多く見られます。

●予防策

明確な予防法はありませんが、定期的な婦人科検診で早期に発見し、状態を把握することが推奨されます。

●治療法

多くの場合、子宮筋腫は良性なので、症状が軽ければ定期検診のみで経過観察となります。症状が重く日常生活に支障がある場合は、筋腫を除去する手術のほか、ホルモンの働きを抑え、エストロゲンの分泌を減らすことで筋腫の成長を抑える薬物療法が行われます。

更年期の生理不順の治療・対処法

更年期に入ると、ホルモンバランスが大きく変わるため、生理が不規則になることはごく自然なことです。多くの方が同じような変化を経験していますので、心配しすぎず、ホルモン補充療法を取り入れたり、生活習慣を見直したりしてみましょう。

1.医療機関の利用

更年期には不安やイライラを感じたり、体調が優れなかったりと、障害や症状は患者さんごとに異なります。つらい場合は、ホルモン補充療法や漢方薬を試す選択肢もあるので、一人で悩まず、婦人科で相談してみてください。 また、不正出血や生理不順は、必ずしも更年期が原因で起こるわけではありません。定期的に検診を受けて、ご自身でも体調の変化を把握しておくことが大事です。

2.バランスの取れた食生活

更年期の生理不順には、生活習慣の見直しが大きく役立ちます。

食生活では、大豆製品や緑黄色野菜、魚などをバランスよく取り入れることで、ホルモンバランスが整いやすくなります。特に、大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た働きをするため、不調の改善に効果的です。健康的な食生活を心掛け、ホルモンバランスを整えやすい体づくりを意識すると、更年期の不調も和らぎやすくなります。

●たんぱく質

肉・魚・豆類・卵などからしっかりたんぱく質を摂ることが重要です。

●大豆イソフラボン

大豆製品には、女性ホルモンを補う働きのあるイソフラボンが含まれています。豆腐や納豆、豆乳などを積極的に摂りましょう。

●カルシウム

骨の健康のために、カルシウムを牛乳やヨーグルト、小魚などを食べるようにしましょう。

●ビタミンD

ビタミンDは魚やキノコなどから摂ることができます。日光浴も、ビタミンDの生成を助けます。

●食物繊維

野菜や果物、全粒穀物などから食物繊維を多く摂り、腸内環境を整えるとともに血糖値の急な変動を防ぎましょう。

●良質な脂質

脂質は魚やオリーブオイル、ナッツなどから良質なものを適量摂ると良いでしょう。

●その他

ビタミンB群、ビタミンC、鉄分も意識して摂るようにしてください。なお、塩分や糖分は控えめに。血圧や血糖値の安定に役立ちます。

3.サプリメントの摂取

現代人の食生活は不規則になりがちで、毎日バランスの取れた食事を摂取することが難しい場合も。サプリメントなら、摂取したい栄養を手軽に補うことができます。

更年期にサプリメントを利用するなら、大豆イソフラボン、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群、ビタミンE、鉄分の摂取をおすすめします。適切に摂れば、更年期の体調管理がしやすくなります。このなかでも、生理不順を含む更年期症状の改善のために、特に摂りたいのが大豆イソフラボン(ゲニステイン)です。

大豆イソフラボンは、女性ホルモンに似た働きをするため、更年期の不調がつらい女性の味方になります。大豆イソフラボン自体に、生理サイクルを正常化する働きがあるわけではありませんが、更年期症状の緩和が期待できます。なお、大豆イソフラボンの中でも、特に体内吸収性が高いゲニステインのサプリメントを選ぶと良いでしょう。ゲニステインを継続して摂り続けることで、効果を実感できます。

食品安全委員会では、ゲニステインの摂取上限値を、大豆食品では1日70~75mg、サプリメントなどでは30mgと定めています。日本国内で製造・販売されているサプリメントなら、この量も守って摂ることができるのでおすすめです。

4.生活習慣の改善

適度な運動は、ストレスの解消や基礎代謝を維持させ、自律神経の安定にも役立ちます。また充分な睡眠は、ホルモンバランスを整え、症状の改善にもつながります。

更年期は不安やイライラがつきもの。日々のストレスを減らすために、積極的にリラックスできる時間を持つようにしましょう。

●深呼吸や腹式呼吸

ゆっくりと鼻から吸って口から吐くことで、気持ちを落ち着かせることができます。

●ヨガやストレッチ、適度な運動

ヨガやストレッチで体をほぐし、リラックス効果を高めましょう。適度に運動すると、症状の改善につながることがあります。

●温浴

お風呂に浸かって体を温め、リラックスすることもおすすめです。

●アロマテラピー

ラベンダーやカモミールなどのアロマを使うとリラックスできます。音楽を聴きながらアロマテラピーで心地良い香りに包まれると、心が落ち着きやすくなります。

●自然の中でリフレッシュ

自然の中での散歩やガーデニングで自然に触れることも、リフレッシュには最適です。

まとめ|更年期の生理不順は原因を検診で確認し、適切に対処しよう

今回は、更年期の生理不順の原因や症状について解説しました。

更年期の生理不順は自然なことですが、場合によっては重大な病気が隠れていることもあります。長引く不調や気になる症状があれば、早めに医師に相談して、適切な検査や治療を受けるようにしましょう。

また更年期の生理不順は、生活習慣の見直しも大切です。食事や睡眠、ストレス対策などとともに大豆イソフラボン(ゲニステイン)入りのサプリメントを取り入れ、更年期症状を軽減させましょう

<この記事を監修いただいた先生>

秋津 憲佑 先生

キッコーマン総合病院 産婦人科部長

▼詳しいプロフィールを見る