更年期の月経(生理)不順は閉経のサイン?

更新日: 公開日:

学ぶ

閉経が近づくと、月経(生理)の周期や量に変化が現れるようになります。こうした変化は誰にでも訪れる自然なことですが、30年近く安定していた月経の変化に、戸惑いや不安を感じる人は少なくありません。そこで今回は、更年期の専門医である東京科学大学の寺内公一先生に、更年期の月経不順について、そして、この時期を上手に過ごすための心構えについて伺いました。

月経(生理)が起こる仕組みは?

―最初に、月経(生理)が起こる仕組みについて、教えていただけますか?

寺内公一先生(以下、寺内) 体の仕組みとしては、排卵が起き、妊娠しなかった場合に月経(生理)が起こります。

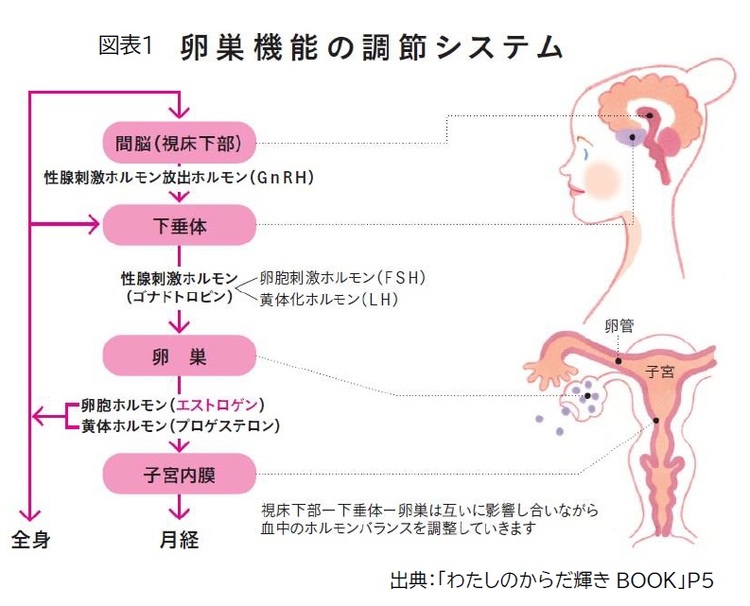

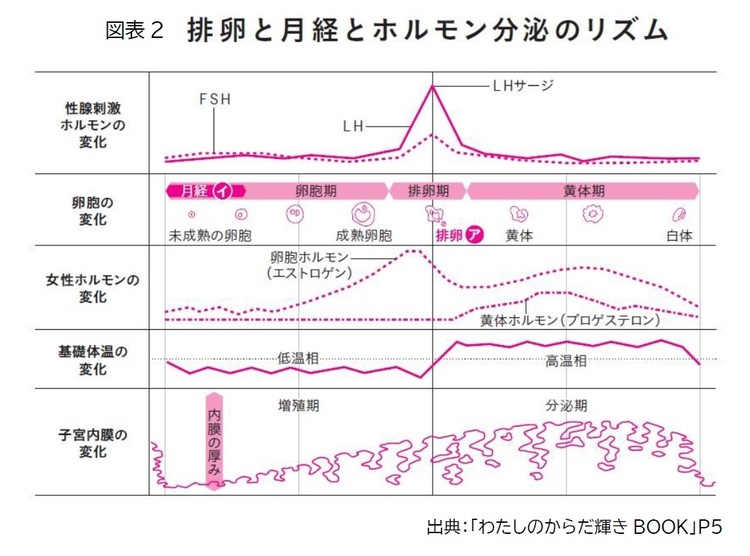

女性ホルモンのエストラジオール(代表的なエストロゲン)は、卵巣から分泌されますが、脳の視床下部や下垂体、卵巣が連携し合い、女性ホルモンの分泌量をコントロールしています。

脳の下垂体からFSH(卵胞刺激ホルモン)が出て卵巣を刺激すると、卵胞が発育を始めます。卵胞が発育するなかでエストラジオールが分泌され、血中のエストラジオール濃度が増加します。

それがシグナルとなって視床下部に伝わり、下垂体にも伝わって、LH(黄体化ホルモン)が一時的に大量に放出されます(LHサージ)。それによって排卵(下図・ア)が起こります。

排卵後の卵胞は黄体に変化し、黄体からプロゲステロンというホルモンが出ます。子宮内膜では、受精卵の着床を待ち受けていますが、受精卵がやってこないと、エストラジオールもプロゲステロンも低下します。プロゲステロンの低下は、妊娠しなかったことを示すシグナルとして子宮に伝わり、子宮内膜がはがれ落ちて、血液とともに体の外に排出されます。これが月経(上図・イ)です。

月経(生理)不順とは?

―月経(生理)不順とは、どのようなことをいうのでしょうか?

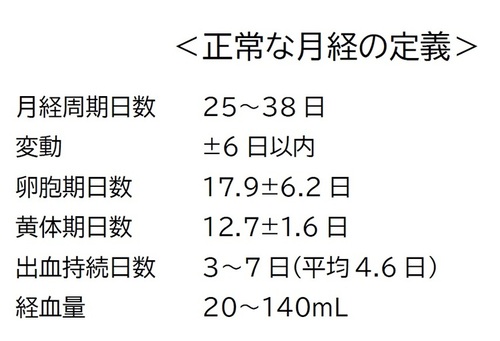

寺内 月経不順は、標準的な月経がどのようなものかを知ると理解しやすくなります。正常な月経の定義は下記になります。月経周期や出血の持続日数、経血量などの程度が示されています。言い換えれば、だらだら続く、量が多い、月経周期が短くなる、あるいは長くなるなど、この定義から外れた状態が月経不順となります。

―こうした基準があるのですね。月経の変化が分かりやすいです。

更年期の月経(生理)不順は、閉経に向けた自然なプロセス

―なぜ、更年期に月経(生理)不順が起こるのでしょうか。

寺内 更年期の月経不順は、閉経に向けた自然なプロセスで、加齢によって卵胞の数が減り、月経や排卵が起こる仕組みのどこかが、うまくいかなくなることで起こります。月経周期も、月経の量も、前回は少なかったけれど今回は多いなど、一人の方でもさまざまに変化します。

少し専門的なお話になりますが、卵巣からエストラジオールは分泌されているけれど、卵胞の残数が少し低下してきたときに、排卵を促すFSHが上昇し、それをきっかけに月経周期が不規則になることが分かっています。

通常は1周期に1個の排卵が起こりますが、FSHのレベルが高くなると、前の周期の黄体期に、もう1個の卵胞発育が始まることがあり、排卵すると周期が短くなり、排卵に至らないと周期が長くなるということが起こります。

―月経(生理)の量が変化するのはなぜなのでしょうか?

寺内 例えば、子宮内膜が十分に増殖しないまま、次の月経が来てしまうと、量は少なくなりますし、子宮内膜が排出されないまま厚い状態を保ち、2周期分まとめて血液とともに体の外に排出されると、量は多くなります。

自分の閉経のタイミングを知るには?

―自分の閉経を知る手掛かりはありますか?

寺内 日本人女性が閉経を迎える平均年齢は51~52歳といわれています。日本の定義では、「更年期は、閉経前の5年間と、閉経後の5年間、合わせて10年間」とされています。

月経が来なくなって1年経ち、振り返ってみたときに、1年前に閉経していたことが分かります。ですので、ご自身に月経がある間は、その時点で閉経前の5年間を迎えているかは、分からないということになります。

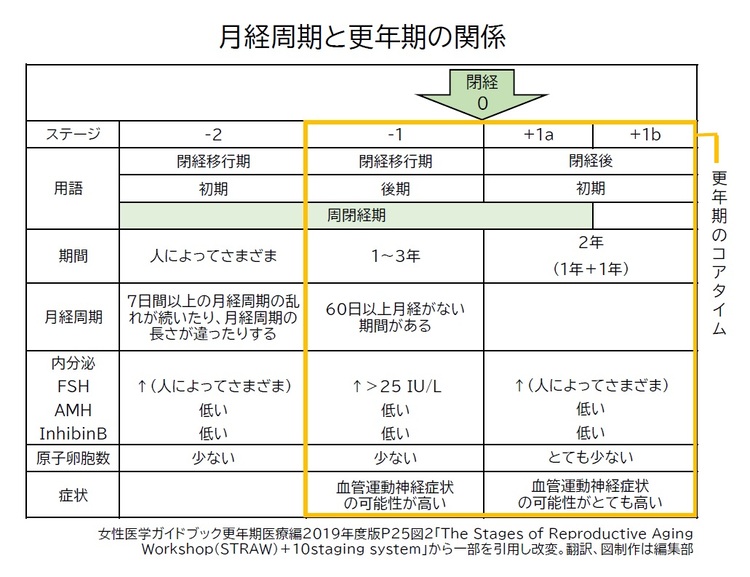

自分が更年期かどうかを知る手がかりとしては、国際的に用いられる「STRAW(ストロー)+10分類※1」が役立つと思います。「STRAW(ストロー)+10分類」とは、女性の生殖に関する加齢の変化を、10のステージに分けたものです。

下図は、その「STRAW(ストロー)+10分類」の、更年期にあたる部分を引用したものです。閉経前後の月経周期やホルモン分泌などが、どのように変化するのか典型例が示されています。

個人差はありますが、まず閉経移行期初期に入ると、7日間以上月経周期がずれるようなことが起こります。その後、閉経移行期後期に入り、60日以上(2カ月以上)月経が来ないことが増えてくると、あと1~3年ほどで閉経を迎えると考えられます。

―閉経前後の月経や体の変化が示されていて、分かりやすいですね。

閉経後、更年期症状は落ち着く?

―閉経すると、更年期症状は落ち着くのでしょうか?

寺内 女性ホルモンのエストラジオールの分泌量が多かったり少なかったりする「ゆらぎの時期」が過ぎ、エストラジオ―ルの分泌量が低下すると、徐々に症状は改善していきます。

更年期のゆらぎは、ガソリンがなくなりかけた車の様子に似ていて、アクセルを踏むと急発進したり、動きがガタガタしたりします。このアクセルにあたるのが、卵胞発育を促すFSHです。

―「STRAW(ストロー)+10分類」には、閉経後1~2年は血管運動神経症状の可能性が高いとありますね。

寺内 閉経後1~2年ほどは、更年期のゆらぎの時期で、更年期のコアタイムにあたり、さまざまな症状が現れやすくなります。けれども、閉経を迎えて2年ほど経つと、更年期の症状は落ち着くことが分かっています。例えば、うつ症状は閉経後2年経つとリスクが半分になるというデータがあります。

―このような表があると、月経の変化によって、自分が今、更年期のどのあたりにいるのかが、把握しやすくなりますね。

※1 The Stages of Reproductive Aging Workshop+10staging system

閉経に向けて月経(生理)はどのように変化する?

―閉経に向けて月経(生理)は、どのように変わっていくのでしょうか。

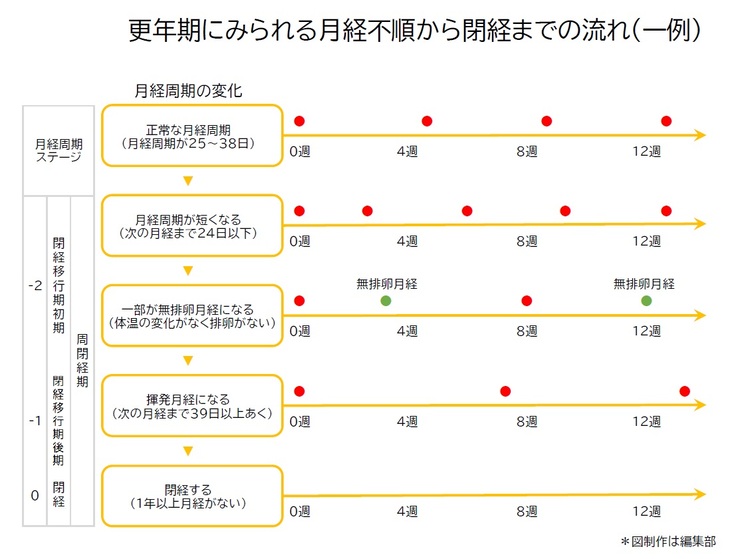

寺内 下図は、典型例ですが、多くの場合、まず月経周期の間隔が短くなります。無排卵月経も起こるようになり、次第に月経の間隔があくようになり、最終的に1年間月経が来なければ閉経となります。

―「無排卵月経」について教えていただきたいのですが、排卵のある月経か、無排卵月経かは、どのようにして分かるのですか?

寺内 基礎体温を記録していると分かります。正常な月経の場合、排卵を境に、低温相と高温相に分かれますので、基礎体温が上がらなければ、排卵しなかったことが分かります。

―基礎体温をつけていると、排卵についても自分で知ることができるのですね。基礎体温をつけることは大事ですね。

更年期の月経(生理)不順に似た病気に要注意

―月経(生理)不順は更年期特有のものなのでしょうか。

寺内 そうではありません。月経そのものは、更年期に限らず起こることがあります。大きな病気のサインとして現れることもありますので、注意が必要です。

例えば、20~30代の性成熟期の方に月経不順が見られる場合は、排卵障害がある可能性が高く、そのままでは妊娠しにくくなります。特に妊娠を希望されている方は、早めに医師の診察を受けましょう。40代以降の方で、出血が持続する場合は、子宮体がんなどの病気が隠れている可能性がありますので、早めに調べることが肝心です。

また、更年期で月経の量が多いと思っていたら、子宮筋腫だった、あるいは、更年期で月経がだらだら続いていると思っていたら子宮体がんが見つかったということもあります。おかしいなと感じたら、更年期だからと自己判断せずに、婦人科医の診察を早めに受けましょう。

―病気ではないけれど、更年期の月経不順がつらい場合は、どうすればよいのでしょうか。

寺内 更年期の月経不順で、日常生活に支障がでるほど大変な思いをされている場合は、早めに更年期外来などで、更年期に理解の深い医師の診察を受けてほしいと思います。「更年期障害」としての対処が必要な場合があります。

―つらいときは、一人で抱えずに相談することが大切ですね。

寺内 月経が安定したリズムで訪れる性成熟期は、30年近くあります。体のなかでは少しずつ閉経に向けた準備が進められているのですが、いざ月経に変化が現れ始めると、突然変化したように思えて、不安を感じる方がいらっしゃるかもしれません。

けれども、更年期の月経不順は、閉経に向けた自然なプロセスですので、前もって、体にどのような変化があるのか、予備知識を得ておくと、受けとめやすくなると思います。

そして、閉経の捉え方は、人それぞれですから、閉経を前向きに捉える方もいらっしゃれば、寂しい思いを抱く方もいらっしゃると思います。また、その両方の想いのなかにいる方もいらして、どれか一つが正解ということはありません。ですので、限られた診察時間ではありますが、患者さんお一人おひとりの想いに、個別に寄り添っていくことが大切だと考えています。

―更年期に理解の深い婦人科医に伴走いただけると、閉経の不安も和らぎますね。今回も貴重なお話をありがとうございました。

<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授

▼詳しいプロフィールを見る

<インタビュアー>

満留 礼子

ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。