更年期以降に増える骨粗鬆症。その予防と対策【医師監修】

更新日: 公開日:

学ぶ

10月20日は世界骨粗鬆(しょう)症デーです。骨粗鬆症は、骨が弱くなり骨折しやすくなる病気です。更年期以降の女性は、加齢や閉経などの影響で、骨粗鬆症になりやすくなるといわれています。そこで今回は、更年期の専門医であり、骨粗鬆症の認定医でもある東京科学大学の寺内公一先生に、閉経と骨の関係、骨粗鬆症の治療法、取り組みやすいセルフケアなどについて、お話を伺いました。

骨粗鬆症ってどんな病気?

―骨粗鬆症はどのような病気なのですか?

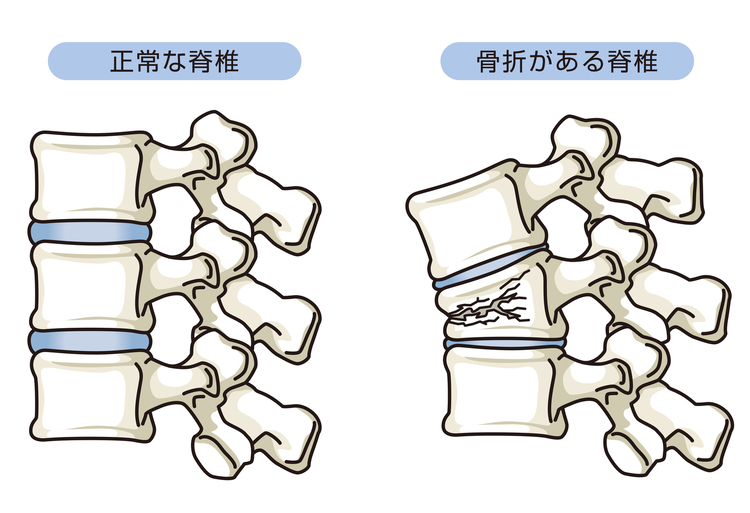

寺内先生(以下、寺内) ごく簡単な説明になりますが、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨がスカスカになるだけでなく、家に例えると梁や柱が減って、構造的にも骨が弱くなることをいいます。

―骨粗鬆症になると、どのようなことが起こりやすくなるのでしょう。

寺内 例えば、立っている高さから転んだだけで、肩や手首、股関節の骨が折れてしまう「脆弱性骨折」が起こりやすくなります。

また、背骨がつぶれて背中が曲がってしまうことも起こりやすくなります。背骨の圧迫骨折は、初期は痛みなどの自覚症状は、ほとんどありません。痛くて病院に行き、骨折が分かる方もいますが、大半の方は、痛かったけれど病院に行くほどじゃないとやりすごしてしまい、後から折れていることが分かることが多いようです。

―女性は骨粗鬆症になりやすいと聞きます。なぜなのでしょう?

寺内 理由の一つに、女性ホルモン・エストロゲンの分泌量の低下があります。エストロゲンには、骨量を維持する働きがありますので、閉経後にエストロゲンが減ると、女性は骨粗鬆症になりやすくなるのです。

―女性ホルモンが関係しているのですね。

寺内 女性は閉経を迎えると、卵巣からのエストロゲンの分泌は停止します。けれども、副腎皮質というところから男性ホルモンが分泌されていて、その男性ホルモンは酵素によって、細々とですが、女性ホルモンのエストロゲンに変換されています。

男性ホルモンと女性ホルモンのことを、まったく別のもの、と考えている方も多いのですが、実はそうではなくて、それらは交互に変換されているものなのです。

女性と男性のエストロゲンの分泌量を比較したデータがありますが※1、閉経後は、女性よりも男性のほうが、エストロゲンの値が高くなります。

なぜこのようなことが起こるのかというと、男性の場合、精巣から分泌される男性ホルモンは、エストロゲンのように急激には減りません。つまり、男性の体のなかには、エストロゲンに変換される材料がたくさん蓄えられている、ということなのです。

※1 Khosla 1998 JCEM

女性は骨粗鬆症になりやすく骨折もしやすい

―女性で骨粗鬆症になる人はどれくらいいるのですか?

寺内 女性は65歳で3人に1人が、75歳で2人に1人が骨粗鬆症になっているという研究報告※2があります。男性が比較的緩やかに、骨粗鬆症の方が増えていくのに対して、女性は閉経以降(おおむね50歳頃)に、急激に骨粗鬆症の方が増えていきます。男女比では、日本の場合、女性は男性の約3倍の方が骨粗鬆症になっているというデータがあります※3。

さらに、「女性の骨粗鬆症患者が骨折する確率」を調べた研究によると※4、65歳では4人に1人が、75歳では3人に1人が、「10年以内に骨折を起こす」と報告されています。

また、厚生労働省の2020年のデータでは、75歳の女性で、骨粗鬆症ではない方も、6人に1人が骨折していると報告されています※5。

―多いですね。女性は骨粗鬆症になりやすく、また骨粗鬆症になると骨折しやすくなることがよく分かります。

※2 曽根照喜 2004 日本臨床

※3 Yoshimura 2009 JBMM

※4 Kanis 2001 Ost Int

※5 内閣府 令和3年高齢社会白書;厚生労働省 令和2年簡易生命表の概況

要介護のきっかけは骨折!?

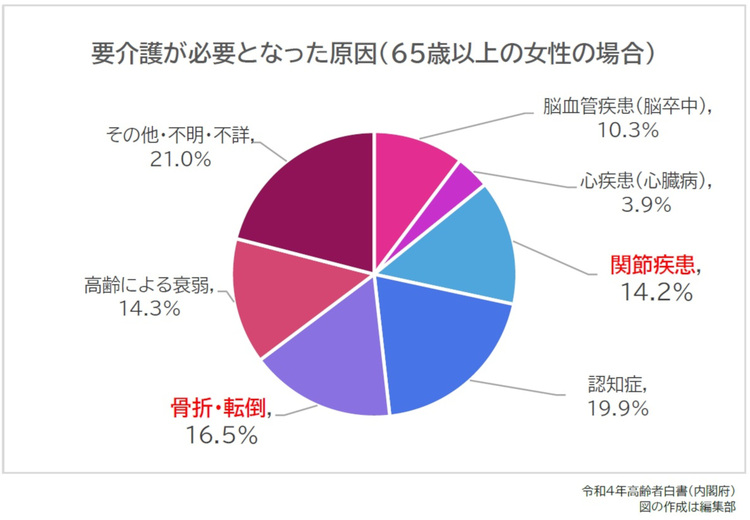

寺内 介護が必要になった主な原因については、男性が「脳血管疾患(脳卒中)」が最も多いのに対し、女性は「認知症」がもっとも多くなっています。けれども、「関節疾患」と「骨折・転倒」を足すと、認知症を上回ります※6。「変形性関節症」や「骨折」などによって要介護になることが多いことが分かります。

―75歳以降の女性の平均余命は約16年といわれています※7。70代、80代を元気に過ごすためにも、骨の健康は大事なのですね。

※6 令和4年高齢者白書(内閣府)

※7 令和6年簡易生命表の概況(厚生労働省)

女性ホルモンと骨粗鬆症の関係

―それにしても、エストロゲンが減ると、なぜ骨粗鬆症になりやすくなるのでしょう?

寺内 骨には、骨を壊す「破骨細胞」と、骨を作る「骨芽細胞」があります。

古くなった骨を破骨細胞が壊して吸収し、骨芽細胞が新しく骨を形成します。エストロゲンが安定して分泌されている間は、両者のバランスは保たれています。

ところがエストロゲンが低下すると、骨を壊す破骨細胞の活性が高まります。

このようなお話をしますと、エストロゲンが低下すると、骨を作る骨芽細胞の活性が低下すると思われそうですが、そうではありません。両者とも活性が高まります。

ただし、骨を壊すのに3週間、骨を作るのに3カ月かかるため、次第にその差が開いてしまうのです。

―エストロゲンが低下すると、骨を壊す細胞と骨を作る細胞のバランスが偏って、骨を壊すペースが骨を作るペースを上回ってしまうのですね。

授乳中も閉経以降と同じことが起きている

寺内 実は、授乳中にも、女性の体では、骨を壊すペースが骨を作るペースを上回ることが起きています。

授乳中のお母さんは、排卵が抑制されて(エストロゲンが低下して)、簡単には妊娠しないような仕組みができています。お母さんが、出産後すぐ授乳中に妊娠してしまうと、お母さんも赤ちゃんも、命が危うくなるからです。

赤ちゃんは、お母さんのおなかのなかでは、胎盤を通じて栄養をもらいますが、おなかから出てきたら、栄養源は母乳のみになります。なおかつ、赤ちゃんは、成長するために自分の骨をどんどん作らないといけませんから、カルシウムがたくさん必要になります。

つまり、授乳中は、エストロゲンが低下して、お母さんの骨を壊してカルシウムを取り出し、それが母乳を通じて赤ちゃんに届く仕組みになっているのです。

授乳が終われば、排卵が再び起きるようになり、エストロゲンが分泌されますから、骨を壊す細胞と骨を作る細胞のバランスも元に戻ります。

ただし、閉経後は、授乳後のように、減少したエストロゲンの分泌量が元に戻ることはありませんので、注意が必要です。

―授乳中の骨の仕組みは、とてもうまくできていますね。でも、エストロゲンが関わるその仕組みが、閉経後の骨を弱くする一因にもなっているのですね。

骨密度とは?

―骨粗鬆症の検査で、骨密度を測るのはなぜなのでしょう?

寺内 骨の強さを知るためです。骨の強さを決めるのは、骨密度と骨質です。割合でいうと骨の強さ=骨密度70%くらい+骨質30%くらいと考えられています。

―「骨質」という言葉はあまり聞きません。

寺内 骨密度は比較的手軽に測ることができますが、骨質は骨を取り出して調べるなど、簡単に測ることができません。

例えば、糖尿病をお持ちの方は、同じ骨密度でも骨質が悪く、骨折しやすいことが知られています。つまり、骨の強さは骨密度だけでは語れないけれど、骨の強さの7割を占める骨密度を測定して、骨の強さを考えていきましょう、ということなのです。

―そうなのですね。骨密度を測る方法には、どのようなものがありますか?

寺内 代表的なものにDXA(デキサ)法があります。異なる波長の2種類のエックス線を用いて骨密度を測ります。

腰椎や大腿骨などの骨密度を測ることができますが、装置が大きく、レントゲン撮影のため専門の技術が必要で、どの施設にもあるわけではありません。手首の骨密度を測る小さめのDXA法の装置もあります。

―もう少し手軽な方法はありませんか?

寺内 音は硬いものほど速く伝わるという原理を利用した、QUS(キューユーエス)法があります。かかとの骨に超音波をあてて、それが伝わる速さで骨の強さを測定します。

自治体主催の検診やイベントなどで用いられる方法の一つです。レントゲン撮影をしませんので気軽に受けられますし、もし、この検査で気になる結果が出たら、DXA法でしっかり調べるのが良いのではないでしょうか。

―まずは、自治体の検診などを利用して、自分の骨の状態を知ることが大事ですね。

寺内 骨粗鬆症は、骨折して初めて分かるなど、自覚症状の乏しい病気の一つです。一度自分の骨密度をチェックしてみて、骨密度が高ければ、それをキープするようにし、もし、骨密度が低ければ医療機関につながって、お薬で治療していくのが良いと思います。

どんな人がなりやすい?

―骨粗鬆症になりやすい人はいるのでしょうか?

寺内 閉経されている方、年齢を重ねている方、痩せている方はなりやすいと思います。また、遺伝的な要因もあります。例えば、お母さまが大腿骨を骨折して手術をしたという方は、気を付けた方が良いと思います。

―骨粗鬆症財団では、骨粗鬆症を引き起こす可能性のある一般的な要因をチェックリストにして公表していますね。こうしたものも活用していきたいですね。

参考記事:骨粗鬆症リスクチェック

骨粗鬆症治療の最前線

―骨粗鬆症の治療をする場合、何科が良いのでしょうか?

寺内 何科というよりも、骨粗鬆症について理解の深い医師とつながることが大切だと思います。骨粗鬆症学会では骨粗鬆症の認定医を公表していますので、整形外科、婦人科、内科などで、認定医の資格を持つ医師とつながっていただくのが良いと思います。

―骨粗鬆症の治療はどのようなときに行うのですか?

寺内 例えば、検診などでたまたま骨密度低下を指摘された場合や、椎体・大腿骨などの脆弱性骨折をきっかけに行われます。

以前は、骨折の手術やリハビリ後に、骨粗鬆症の適切な治療やケアをしないまま過ごして、再び骨折する人が少なくありませんでした。

そこで現在は、「骨粗鬆症マネージャー」という資格を持つ医療関係者が中心となって、手術、リハビリ、骨粗鬆症のケアが、きちんとつながるようにしています。

―それは心強いですね。

寺内 骨粗鬆症の治療は、骨に良い食事と運動を心がけながら、薬物治療を行うことが中心となります。ただし薬物治療は、開始する基準が定められています。

骨を強くしたり、骨密度を高めたりするお薬には、いろいろな選択肢がありますので、担当医師とよく相談して、継続して治療を進めていくことが大切です。

10代から意識したい骨の健康

―骨密度はどうすれば高くなるのでしょうか?

寺内 骨の健康のために、日常生活でできることは、食事や運動が中心になります。栄養バランスのよい食事をとったうえで、カルシウムなどを含む骨を丈夫にする食材を積極的に摂取し、骨を刺激して強くする適度な運動をすることが大事です。

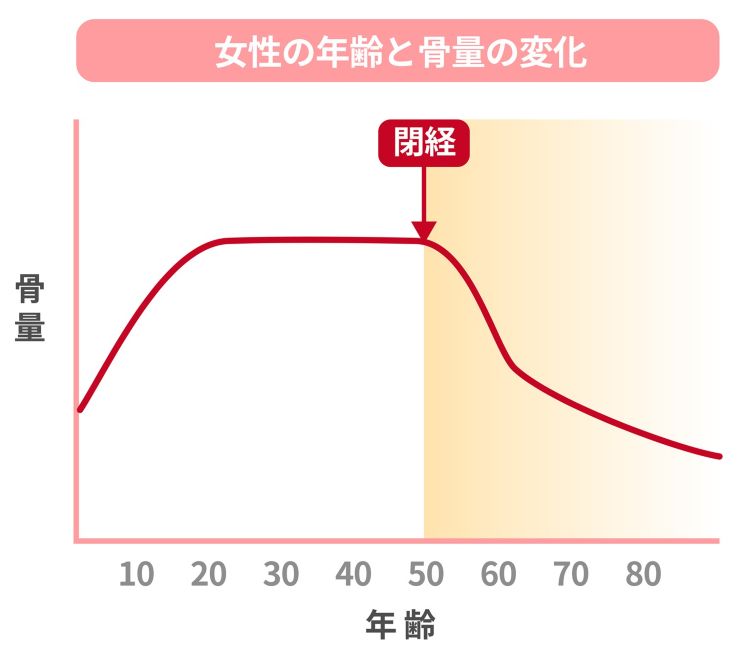

ですが、ヒトの最大骨量(ピークボーンマス)は、10代、20代に獲得されます。

―骨量を高くできる時期があるのですね。

寺内 はい。最大骨量を獲得した後、性成熟期(おおむね18~45歳)はエストロゲンが安定して分泌されますので、骨密度は最大骨量を維持します。しかし、エストロゲンが低下する閉経後は、10代、20代で獲得した骨量を使って生きていくことになります。

―閉経前に骨密度の貯金をたくさんしておくことが大事なのですね。多くの方に知っていただきたいことですね。

おすすめのセルフケア

―更年期から骨密度を高くすることはできますか?

寺内 加齢や閉経によって、骨密度が低くなることは自然なことですから、更年期を迎えたら、骨密度を高くするというよりも、今ある骨密度を保つという視点が大切になります。

この後お話しますが、骨の健康につながる食事や運動を日々の暮らしに取り入れることで、骨密度が低下するスピードを緩やかにしていくことはできます。そのうえで、骨密度が低くなり過ぎた場合は、どこかで治療に踏み切ることが大事です。

●食事

食品から摂る栄養素のなかで、骨にとって重要なものを3つ挙げると、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKです。

■カルシウム

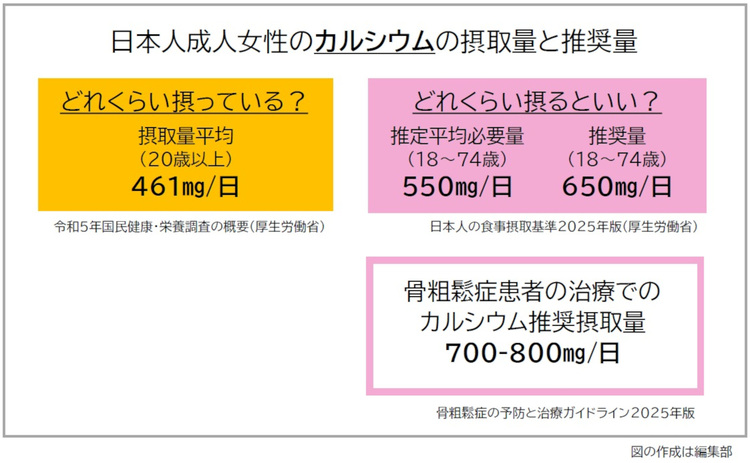

日本人のカルシウムの摂取量は、慢性的に不足しています※8。

牛乳や乳製品は、カルシウムの吸収効率が良いので、意識して食べたい食品です。

他に、カルシウムを多く含む食材には、大豆、大豆製品、魚、海藻、緑黄色野菜があります。

■ビタミンD

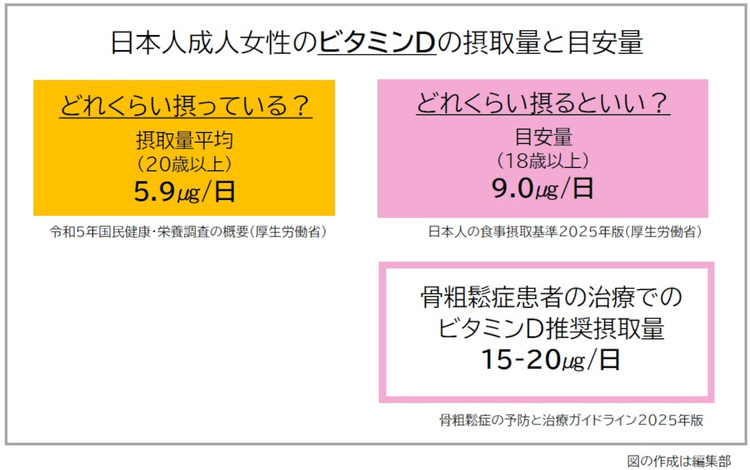

日本人のビタミンD摂取量は少し足りていません※8。骨粗鬆症の方は15-20㎍が推奨量ですので大分足りていません。

ただし、ビタミンDは、皮膚に日光の紫外線が当たると、体内で作られます。体内で作られるビタミンDの量と食品から摂る量で比較すると、7:3くらいになります。体内で作られるほうが多いので、ビタミンDの多い食品を摂りつつ、紫外線を浴びることが大切です。

ビタミンDを多く含む食材は、魚、きのこ、卵です。

■ビタミンK

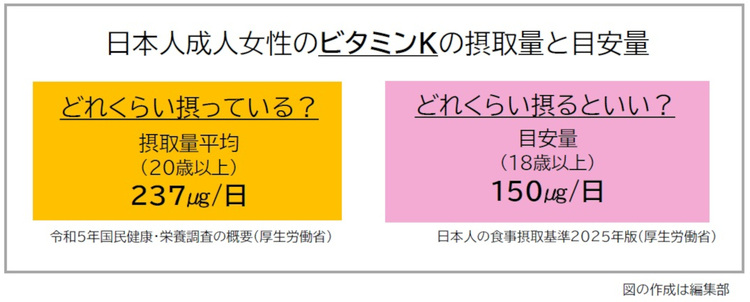

ビタミンKは、骨のなかにカルシウムを蓄積するために必要なビタミンです。日本人のビタミンK摂取量は、目安量には足りています※8。

ビタミンKを多く含む食材は、緑黄色野菜、海藻、納豆です。納豆は、ひきわり納豆のほうがビタミンKの産生が高いので、選ぶならひきわり納豆がおすすめです。

ホルモン補充療法は、骨密度を高め※9、健常女性の骨折を予防する※10という研究報告があります。大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと化学構造式や体内での働きが似ています。

大豆イソフラボンは、食材では、大豆や大豆製品に含まれています。体に吸収されやすいアグリコン型イソフラボンを、サプリメントで効率的に摂るのも一つです。

●運動

―おすすめの運動はありますか?

寺内 運動そのものに骨を維持する効果があり、かかとおとしをはじめとして、エアロビクスや筋トレ、太極拳など、ありとあらゆる運動が骨に適度な負荷を与え、骨を強くすることが分かっています。

例えばスクワットは、特別な道具や場所を必要としません。足腰の筋肉を鍛えることで、転倒予防にも役立ちますので、取り入れやすいと思います。

ハードな運動をして転んでしまうと、骨折のリスクが高くなりますので、楽しく取り組めて長く続けられるものが良いのではないでしょうか。ちなみに、水泳は心臓や血管のことを考えると、とても良い運動ですが、浮力が働くため、骨への負荷はあまりありません。

※8 令和5年国民健康・栄養調査(厚生労働省)

※9 PEPI 1996 JAMA

※10 Cauley 2003 JAMA

人生100年時代。骨の健康が生活の質を左右する

―10代、20代のうちに、骨密度をしっかり獲得することが大切、というお話でしたが、そうした骨のしくみを知らない方も多いと思います。

寺内 今現在、日本の若年女性は、世界でも突出して痩せている方が多いのです。痩せていると、骨に対する負荷がかかりにくくなりますから、骨密度を低くしてしまいます。

もし、無理なダイエットをしていれば、骨の材料となるカルシウムなどの栄養素も不足します。さらに、痩せていることで無月経になると、エストロゲンが分泌されませんから、骨密度が低くなります。

今痩せている女性が、閉経後、60代、70代、80代を迎えたときに、骨粗鬆症になる人が増え、骨折のリスクが高くなることは、数十年後の日本の社会的な問題につながることだと思います。

―本当にそうですね。人生100年時代を迎えて、閉経後に骨折しやすくなると、生活の質の面でも、介護の面でも心配です。骨粗鬆症について知ることや、骨密度を測って自分の骨の状態を把握することは、とても大切ですね。今回も貴重なお話をありがとうございました。

<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授

▼詳しいプロフィールを見る

<インタビュアー>

満留 礼子

ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。