更年期以降に高くなるコレステロール値と脂質異常症の原因・対策【医師監修】

更新日: 公開日:

学ぶ

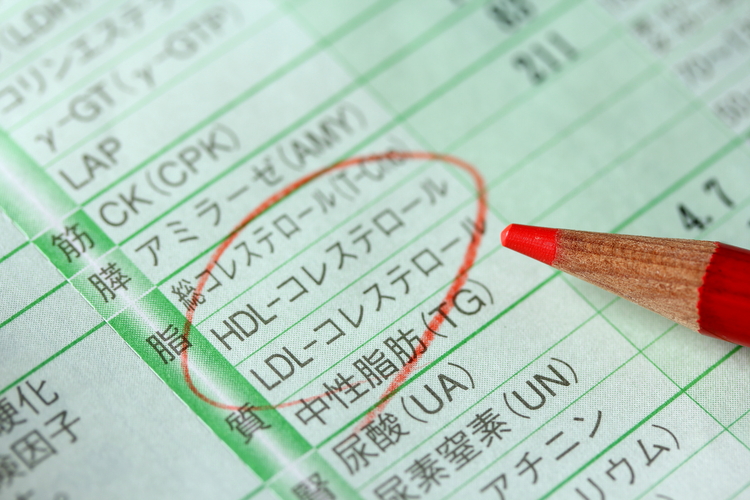

これまでと生活を大きく変えたわけではないのに、閉経後の健康診断でLDLコレステロール値が高く出て、慌てたという人は少なくないようです。生活習慣病の一つである脂質異常症は、血液中の脂質・コレステロールの量が基準値より多い状態のこと。放っておくと、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞など、命を脅かす大きな病気につながることもあります。そこで今回は、更年期の専門医であり、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」の作成にも携わった、東京科学大学の寺内公一先生に、閉経後に上がりやすくなるコレステロール値と脂質異常症についてお話を伺いました。

更年期以降、気にかけたいコレステロール値

―閉経後に健康診断を受けたら、LDLコレステロール値が高く出てしまった…という人は少なくないようです。コレステロールという言葉はよく聞きますが、あまりよく分かっていません。コレステロールについて教えていただけますか?

寺内公一先生(以下、寺内) ごく簡単な説明になりますが、コレステロールとは脂質の一つで、体のなかでさまざまな働きをしています。例えば、私たちの体は、約60兆個の細胞からできていますが、コレステロールはその細胞膜の材料として使われています。また、エストロゲンなど各種ホルモンや神経細胞、脳の材料の多くもコレステロールです。免疫力や健康を保つ上でも重要です。

―コレステロールは、体にあまり良くないものというイメージがありましたが、命や健康を保つうえで欠かせない成分なのですね。

寺内 ただ、バランスがとても大切で、コレステロールの量は、多すぎても、少なすぎても良くありません。

―コレステロールのバランスはどのように保たれているのですか?

寺内 私たちの体にはもともと、コレステロールを調節する仕組みが備わっています。肝臓で合成されたコレステロールは、血液にのって、体のすみずみに運ばれますが、コレステロールは脂質ですので、水と油の関係のように、そのままでは分離して血液になじみません。そこで、血液となじみやすいリポタンパク質(たんぱく質の一種)という小さな粒子のなかに入って運ばれます。

―健診の結果に「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」という項目がありますが、コレステロールにはいくつか種類があるのですか?

寺内 LDL/HDLコレステロール」は、リポタンパク質の種類の違いを示しています。「LDLコレステロール」という特別なコレステロールがあるわけではなく、「LDL粒子に含まれるコレステロール」ということを意味しています。

LDLは、Low Density Lipoprotein(低比重リポタンパク質)、

HDLは、High Density Lipoprotein(高比重リポタンパク質)

の頭文字です。

LDLコレステロールは、リポタンパク質のLDL粒子が運ぶコレステロール、

HDLコレステロールは、リポタンパク質のHDL粒子が運ぶコレステロール、

という意味で、コレステロール自体は同じ脂質分子です。

LDL粒子は、肝臓で合成されたコレステロールを、体のすみずみへ運び出す働きをしています。HDL粒子は、血液中の余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す働きをしています。

LDLコレステロールが悪玉コレステロールと呼ばれるのは、血液中のコレステロールを増やし、そのことが動脈硬化など、命を脅かす病気のリスクを高めてしまうからです。HDLコレステロールは、血液中の余分なコレステロールを回収するため、善玉コレステロールと呼ばれます。

―働き方が逆なのですね。

寺内 はい。肝臓からコレステロールを運び出すLDL粒子の数が増えると、粒子当たりのコレステロールの数が同じでも、運ばれるコレステロールの数は全体として増えることになります。

―コレステロールは、体に必要不可欠な成分ですが、増えすぎると動脈硬化を招き、心臓や血管の病気につながりやすくなるのですね。

LDL(悪玉)、HDL(善玉)コレステロールなどについては、以下の回でもお話していますので、そちらもぜひ併せて読んでいただければと思います。

▶更年期とコレステロール値の関係①

女性ホルモンとLDLコレステロールの関係は?

―女性ホルモンのエストロゲンは、血液中のコレステロールにどのように関わっているのですか?

寺内 エストロゲンには、血液中のコレステロールを調整する働きがあります。簡単に言えば、エストロゲンはLDL(悪玉)を減らし、HDL(善玉)を増やすということになります。

そのため、閉経を迎えて、エストロゲンの分泌量が少なくなると、コレステロールを運び出す働きが増え、回収する働きが減って、血液中にLDL(悪玉)が増えすぎてしまう、といったことが起こりやすくなるのです。

脂質異常症ってどんな病気?

―血液中のLDLコレステロールが増えると、どうなるのですか?

寺内 「LDLコレステロールが増えること」は、脂質異常症の一つです。

「LDLコレステロール値が高すぎる」「HDLコレステロール値が低すぎる」「中性脂肪(トリグリセリド)値が高すぎる」、のいずれか一つがあてはまると、「脂質異常症」となり、「動脈硬化」、さらには「心血管疾患」のリスクが高まります。

脂質異常症は、生活習慣病の一つで、血液中の脂質(コレステロール・中性脂肪)が正常範囲を超え、バランスの悪くなった状態です。

脂質異常症が進行すると、LDL粒子が血管壁に入り込み、増えすぎたコレステロールが血管のなかに蓄積されて、動脈硬化を引き起こしやすくなります。そして、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった病気になるリスクが高まるのです。

―脂質異常症が動脈硬化を招き、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった大きな病気につながっていくのですね。

寺内 冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)で亡くなる方を、年齢別に調べた研究があります。女性の場合、30代までは、冠動脈疾患で亡くなる方は少ないのですが、閉経を境に多くなり、冠動脈疾患で亡くなる方が増えていきます※1。

また、厚生労働省の人口動態調査によると、日本人女性の死因の1位はがんですが、心血管疾患(心臓や血管の病気)の数を合わせると、がんで亡くなる方を上回ることが報告されています※2。

―更年期以降、女性は、コレステロールの影響で、心臓や血管の病気にかかりやすくなるのですね。

※1 adapted from Stampfer 1990 Ann N Y Acad Sci

※2 人口動態調査 人口動態統計月報年計(概数)の概況(厚生労働省)

心血管疾患(心臓や血管の病気)のリスク

寺内 心血管(心臓や血管の病気)のリスクを高める因子には、下記のようなものがあります。喫煙以外の因子は、エストロゲンとなんらかの関係があるというエビデンスがあります。

———————————————

心血管リスク [=心血管疾患の危険因子]

高LDLコレステロール血症

2型糖尿病

喫煙

メタボリックシンドローム

・腹部肥満

・低HDLコレステロール

・高TG結晶

・高血圧

・インスリン抵抗性

———————————————

特に、LDLコレステロールと中性脂肪(TG)は、エストロゲンと密接に関係があるとされ、国民健康栄養調査※3においても、女性は閉経を境に、LDLコレステロールと、中性脂肪が増える傾向が読み取れます。

他にも、コレステロールと病気(死因)の研究は多くあり、男女ともに、「総コレステロールが増えると、冠状動脈性心疾患(心筋梗塞、狭心症の総称)で亡くなる割合が高くなる※4」「中性脂肪が高くなると、冠状動脈性心疾患で亡くなる割合が高くなる※5」という報告があります。

―更年期以降、女性はコレステロールの変化に注意する必要がありますね。

※3 令和元年国民健康栄養調査(厚生労働省)

※4 Okamura 2007 Atherosclerosis

※5 Iso 2001 Am J Epidemiol

脂質異常症の治療は?

―脂質異常症を予防するにはどうすればよいのでしょうか? また、治療はどのようなものですか?

寺内 自分でできる脂質異常症の予防としては、生活習慣や運動習慣、食生活の改善が中心になると思います。また、早期発見のために、定期的な健康診断(血液検査)を受けることも大切です。

―健康診断で血液検査を受けると、コレステロールの状態が数値で分かります。LDLコレステロール値が高い場合、どのような治療をするのですか?

寺内 治療は「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」※6に沿って進められます。

脂質異常症については、脂質(コレステロール・中性脂肪)の数値と年齢を軸に、チャート式の問診、性別、収縮期血圧、糖代謝異常の有無、LDLコレステロール値、HDLコレステロール値、喫煙の有無で、リスク因子を合計し、その人のスコアを割り出します。

そのスコアをもとに、生活習慣・食生活の改善を試みるのか、薬物治療をするのかを判断します。LDLコレステロールの目標値も、その方の動脈硬化性疾患になるリスクに合わせて異なります。

―具体的にはどのようなことでしょうか?

寺内 糖代謝異常はなく、糖尿病もなく、喫煙もない、血圧は正常という51歳の女性で、健康診断の結果、LDLコレステロール値が「158mg/dL」と、少し高い方を例にご説明します。

LDLコレステロール値が140mg/dL以上ですと、「高LDLコレステロール血症」と診断されます。けれども、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」で示されている「脂質異常症の管理目標」でリスク評価を行うと、「低リスク」に該当することがわかり、LDLコレステロールの目標値は160mg/dL未満と示されています。

つまり、この方の場合、診断は「高LDLコレステロール血症」ですが、薬は使わずに、医師の指導のもと、生活習慣・食生活の改善を図りながら、これ以上LDLコレステロール値が増えないように試みるのが望ましいことが分かります。ただし、その過程で、LDLコレステロール値の改善が見られない場合は、薬のご提案をすることもあります。

―LDLコレステロール値が高くても、必ずしも、薬物治療を行うわけではないのですね。

寺内 ただし、年齢が高くなれば、「予測される10年間の動脈硬化性疾患発症リスク」は高くなりますので、より慎重な対応が求められます。

※6 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版(日本動脈硬化学会)

脂質異常症を予防する生活習慣

―生活習慣の改善では、どのようなことが大切でしょうか。

寺内 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」で示されている生活習慣や運動習慣、食事の内容は、脂質異常症の予防に役立ちます※7。

———————————————

禁煙:禁煙は必須。受動喫煙を防止。

体重管理:定期的に体重を測定する。BMI<25であれば適正体重を維持する。BMI≧25の場合は、摂取エネルギー消費を消費エネルギーより少なくし、体重減少を図る。

食事管理:適切なエネルギー量と、三大栄養素(たんぱく質、脂質、炭水化物)および、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取する。飽和脂肪酸やコレステロールを過剰に摂取しない。トランス脂肪酸の摂取を控える。n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やす。食物繊維の摂取を増やす。減塩し、食塩摂取量は6g未満/日を目指す。

身体活動・運動:中等度以上の有酸素運動を中心に、習慣的に行う(毎日合計30分以上を目標)。日常生活のなかで、座位行動を減らし、活動的な生活をおくるように注意を促す。有酸素運動の他にレジスタンス運動(筋力トレーニング)や柔軟運動も実施することが望ましい。

飲酒:アルコールはエタノール換算で1日25g以下に留める。休肝日を設ける。

———————————————

―健康的な生活を送ることが、脂質異常症を遠ざけてくれるのですね。運動は、具体的にはどれくらい行うと良いのでしょうか?

寺内 有酸素運動を中心に、1日合計30分以上、週3回以上(可能であれば毎日)を目標とする※8ことが推奨されています。

※7 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版 「生活習慣の改善」より抜粋(日本動脈硬化学会)

※8 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版(日本動脈硬化学会)

コレステロール値を下げる効果が期待できる食品や成分

―食事は適切なエネルギー量と栄養バランスが良いことが大切なのですね。食事の他に、コレステロール値を下げる効果が期待できる飲み物などはあるのでしょうか?

寺内 ガイドラインで推奨されているものはありませんが、コレステロール値を下げることが期待できる食品は数多く報告されています。さきほどお話した食生活をベースにした上で、あくまでも一例ということになりますが、「トマトジュース」は中性脂肪を下げる効果が期待でき、「大豆イソフラボン」はLDLコレステロールを下げる効果が期待できるという研究報告があります。

私たちが行った研究※9で、40歳以上60歳未満の基礎疾患のない95名の女性を対象に、インフォームド・コンセントを取得した上で、「食塩無添加トマトジュース」(日本デルモンテ) 200 mlを、1日2回朝夕食前に摂取していただいたところ、4週間のトマトジュースの摂取により、安静時エネルギー消費が増加し、中性脂肪(血清トリグリセリド高値)が改善することが分かりました。

―大豆イソフラボンについてはいかがでしょうか?

寺内 大豆イソフラボンは、大豆イソフラボンを含む大豆たんぱく質を摂ることが非常に重要だと考えられています※10。

―豆乳は手軽に食生活に取り入れられそうです。コレステロールが気になる方におすすめのトクホ※11の豆乳もありますので、トクホマークのある豆乳を選ぶのも一つですね。

※9 Hirose, Terauchi et al. Nutr J 14: 35, 2015 東京医科歯科大学(現:東京科学大学)

※10 Gardner 2001 Am J Clin Nutr

※11 トクホとは、特定保健用食品のことをいいます。消費者庁許可 特定保健用食品トクホは、個々の製品ごとに消費者庁長官の許可を受けており、保健の効果(許可表示内容)を表示することのできる食品です。他の食品と違うのは、体の生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、血圧、血液中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えたりするのに役立つなど、特定の保健の効果が科学的に証明されています(国に科学的根拠を示して、有効性や安全性の審査を受けています)。

更年期以降は太りやすくなる!?

―更年期以降、太りやすくなったと感じる人は多いようです。エストロゲンと関係があるのでしょうか?

寺内 女性ホルモンのエストロゲンには、血液中のコレステロールを調整する働きがあるため、更年期以降は、血液中のLDLコレステロール値が上昇しやすくなるとお話しました。

けれども、そのことだけで、太りやすさのすべてを説明することはできません。加齢の影響で筋肉量や筋力が落ちて、基礎代謝が低くなることに加え、運動不足、脂質の多いものやカロリーの高いものを多く食べているといった生活習慣の影響も受けます。

大切なことは、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」で示されている生活習慣を参考に、適正体重を保ち、定期的に健康診断(血液検査)を受けて、大きな病気につながりやすいLDLコレステロール値を確認していくことだと思います。

家族性高コレステロール血症とは?

―遺伝的な素因によってLDLコレステロール値が上がる「家族性高コレステロール血症」という病気があると聞きました。「家族性高コレステロール血症」とは、どのような病気ですか?

寺内 遺伝性の脂質異常症です。300人に1人程度の割合で発症するとされています。家族性高コレステロール血症には、極めて若い頃から症状が出る場合と、60歳くらいまでに症状が現れる場合があります。

家族性高コレステロール血症は、動脈硬化を起こしやすく、食事療法や運動療法だけでは、LDLコレステロール値を下げることが難しいため、早期に発見して、早期に薬物治療を行うことが必要となります。

「家族性高コレステロール血症」は、下記のような診断基準※12がありますので、診察で診断できます。

———————————————

<成人(15歳以上)、家族性高コレステロール血症の診断基準>

1.高LDLコレステロール血症である

(未治療時のLDLコレステロール値が180mg/dL以上)

2.腱黄色腫

(手の甲、肘、膝などの腱黄色腫、あるいはアキレス腱肥厚)

あるいは皮膚結節性黄色腫

3.家族性高コレステロール血症、あるいは早発性冠動脈疾患の家族(2親等以内の血族)がいる

———————————————

「家族性高コレステロール血症」の場合、遺伝子検査を行うことが望ましいケースもありますが、遺伝子検査を行うには遺伝カウンセリングが必要ですし、費用面でもハードルが高いことがあります。気になるときは、一人で抱えずに、早めに医師に相談してほしいと思います。

※12 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版 (日本動脈硬化学会)

ストレスとコレステロールの関係は?

―更年期は、さまざまなストレスにさらされやすい時期でもあります。ストレスがコレステロール値に影響することはありますか?

寺内 ストレスによって直接コレステロール値が上昇するというデータはありませんが、ストレスがかかったときにコルチゾールという副腎皮質ホルモンが血液中で増えると、動脈硬化巣(プラーク)からコレステロールが出ていくことが抑えられてしまい、なおかつ、コレステロールが動脈の壁に入り込むことを増やしてしまうため、動脈硬化が促進されるということはあると思います。

―女性は、更年期を過ぎると、それまで縁遠かったコレステロールに関連する病気にかかりやすくなることがよく分かりました。今回も貴重なお話をありがとうございました。

<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授

▼詳しいプロフィールを見る

<インタビュアー>

満留 礼子

ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。